中国共産党政府との関係を見直そう(71)。「戦後」の世界について考える(8)。

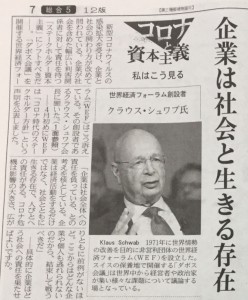

日本経済新聞令和2年5月3日《コロナと資本主義 私はこう見る》より。世界経済フオーラム創設者Klaus Schwab (クラウン・シュワブ)氏とのインタビューから。

【企業は社会と生きる存在】

「企業は社会全体への責任を負っている、との考えを核としている。企業は経済活動をするだけではなく、社会とともに生きる存在で、人びとへの責任がある。コロナ危機は影響の大きさ、広がりともに前例がないほど。ここからはどんな企業や個人も逃れられないのだから、結束して闘うべきだ」

「マスクなど衛生製品の生産は大きな貢献になっている。大企業が中小企業支援のための基金をつくるなどしているのも重要だ。大企業もサプライチェーンのなかで、中小も含めた取引先や顧客企業と依存しあっているからだ。その反面、この困難な時期に自社株買いを続けたり、経営層に高額すぎる報酬を支払ったりするのは無責任だ」

「政府は政策立案者であって、リソースを持つのは主に企業だ。政府が満たせない要求でも企業が自社のノウハウで応えることができる」

【株主第一主義からステークホルダー主義へ】

「財政的な備えがなく、政府から資金援助を受けている企業も多い。政府の動きは歓迎するが、そうした企業には注文がある。危機が去った後、資金を返済するだけでなく、社会になにかを還元してほしい。そのためにも企業は株主第一主義からステークホルダー主義に移行し、環境や従業員、顧客などに配慮するようにならないといけない」

「多くの人が誤解しているが、企業は短期ではなく、長期的な利益を追い求めるべき存在だ。長期の成長は幅広い利害関係者すべてに恩恵をもたらすのだから、株主重視と矛盾はしない」

「欧米では主に個人の自由や利害に重きが置かれる。一方、ステークホルダー資本主義は集団にとって最善の形を追求すれば各自が満たされるという考え方だ。個人を基盤にした民主主義の原理と、個人がつながった地域社会の幸福、という双方の観点を併せ持たないといけない」

「互いにつながりあったグローバル経済では、今後も地球環境の破壊など様々な危機が訪れるだろう。そこで生き延びるだけの備えを持てるのは長期の成長を目指す企業だ。その意味でもステークホルダー資本主義の考え方は今、かってないほど重要になっている」。